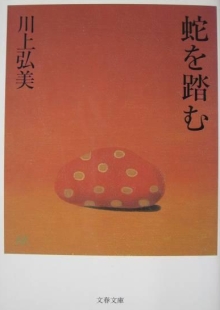

芥川賞受賞作。

昔に読んだ川上さんの作品(たしか「ありがとう」)とは違った印象。

といっても、「ありがとう」がどんな作品だったかの記憶も曖昧だが。

大人向けのおとぎ話のような、夢の中の話のような。

ストーリーはあるが、ふわふわとしていて、捉えどころがない。

作者自身もあとがきで、自分の書く小説を「うそばなし」と呼んでいるという。

以下、記憶に残る、印象的なフレーズ。

小説全体のストーリーが印象的とはいえないが、場面場面がセリフと一緒に脳裏に残る。

そういう作品だと思う。

蛇を踏む

蛇は柔らかく、踏んでも踏んでもきりがない感じだった。「踏まれたらおしまいですね」と、そのうちに蛇が言い、それからどろりと溶けて形を失った。煙のような靄のような曖昧なものが少しの間たちこめ、もう一度蛇の声で「おしまいですね」と言ってから人間のかたちが現れた。

「踏まれたので仕方ありません」

今度は人間の声で言い、私の住む部屋のある方角へさっさと歩いていってしまった。人間のかたちになった蛇は、五十歳くらいの女性に見えた。

・踏んでもきりがない

・踏まれたらおしまい

・踏まれたので仕方ありません

なんか、印象的である。

その女性(蛇)は家に住みつく。当然のようにそこにいる。

主人公は女性に対して、あなたは誰でなぜここにいるのかを聞こうと思うがなかなか聞けない。

「あなた何ですか」つづけて、聞いた。するりと聞くことができた。

「ああ。わたし、ヒワ子ちゃんのお母さんよ」

女は何でもなく答え、冷蔵庫まで行ってビールをもう一本出した。栓抜きでビールの蓋をとんとん叩き、それから栓を抜いた。私のコップと女のコップにビールを均等につぎ、泡をたくさん立たせた。

主人公の名前が唐突に出てくる。

しかも”ヒワ子”。

このセンス。

そして、その後のビールの栓を開けて、つぐ所作の描写が良い。

女に肩を叩かれた。振り向くと女は頬ずりをしかけてくる。女の頬はひやっこかった。

女は頬ずりをしながら私に両腕を巻きつける。

むしろ蛇であった方が心丈夫なのである。蛇ではない、女のままの姿のものが私を絡め巻き取っているとすれば、その方がよほど落ちつかない。

巻きつけながら、女が言った。

「ヒワ子ちゃん、蛇の世界はあたたかいわよ」

情景が頭に浮かび、フレーズが頭に残る。

自分の好みにはマッチしている作風だ。

消える

変わった家族の話。それなりに面白くはあるのだが、先日読んだリアルの家族の話が強過ぎて、さほど印象に残らず

惜夜記 あらたよき

まさに夢の中の世界。

こちらもストーリーはあってないようなものだが、琴線に触れる表現やフレーズが多い。

走ると混沌が始まっちゃうのよ。

「あれ、つけぼくろよ」少女がうっとりと言った。

”うっとり”と言うのか。

いくら注いでもコップが一杯にならないと思ったら、コーヒーだったはずの液体が、いつの間にか夜に変わっているのだった。

一時間こぼしても、夜はぜんぜん尽きない。排水口に吸い込まれても吸い込まれても、尽きない。

コーヒーが夜に変わる。

液体が夜に。

字面的にも良い。

しばらく質量がなくなっていた。質量がなければ存在しないような気がするのだが、しかし確かに自分がいるのはわかった。面妖である。

「面妖」とは「不思議」という意味。知らなかった。

量子力学を深く恨みながら、おいおい、おいおいと、泣きつづけた。

ポンと「量子力学」というワードが入ってくる面白み。

ぶつかった拍子に、男の懐からは何匹ものもぐらがこぼれ落ちた。

夜の中で会う者にかかずらわると、どうも碌なことがない。

顔を寄せてふんふん嗅ぐ。丁寧に、何回でもふんふん嗅ぐ。すっかり嗅ぎ終わると、突然相好を崩して「やあ」と言った。

想像すると、つにニヤけてしまう。

「かかずらわる」という言葉を選ぶセンス。

もぐらの、動物的なところが微笑ましい。

なんだかわからないものに変わってゆく少女を眺めているうちに、忘れていたことを思い出しそうになった。忘れていることであるから、どんなことなのだかさっぱり判らないのだが、今にも思い出しそうになるのであった。

誰もが共感する感覚。

こうやって、抜き出してみると結構響いた本だということがよくわかる。

しかし、ストーリーは響かない。

そこが玉に瑕。